João Bénard da Costa

A CASA ENCANTADA

CULTURA E LIBERDADE (I)

1 – O passado, às vezes, salta-nos às canelas, quando menos esperamos e onde menos esperamos.

Passa mais de ano e dia, recebi uma carta de Roselyne Chenu, com quem trabalhei de muito perto cerca de oito anos (66-74) e não via há mais de vinte e cinco. Eu, sempre a jurar-me fidelíssimo, também sou assim e detesto voltar aos lugares dos crimes. Ela vinha falar-me de coisas de antanho. Andava a procurar no passado e queria saber se eu a podia ajudar. Teria eu papéis desses oito anos? Rasgara as cartas e as fotografias ou conservava-as em qualquer canto? Algumas peças do puzzle estariam comigo ou o que eu lembrava, como as mulheres e os amigos de Kane, eram coisas minhas e não coisas dela? Rosebud, era ou não era palavra de eu me lembrasse?

2 – Tendo citado Citizen Kane, não se admirem se se seguir um “flash-back”.

Lisboa, Dezembro de 1965. Eu tinha 30 anos e dividia o meu tempo legal entre O Tempo e o Modo (uma revista de pensamento e acção, para quem não saiba) e o Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, onde me formava em T grupos (essa inicial T serve para palavras suspeitas e sentimentos insuspeitos) e pedagogia não-directiva, o que ia a calhar com o meu feitio. O António Alçada Baptista, que inventou O Tempo e o Modo, as edições da Moraes e andava a precisar de dinheiro como de pão para a boca, viu finalmente coroados de algum êxito esforços para convencer católicos italianos ou franceses mais desempoeirados a ajudarem-no um bocadinho. Jean-Marie Domenach, director da Esprit (revista que era o mundo da ideia de O Tempo e o Modo) apresentou-o a Pierre Emmanuel, poeta e resistente. Dele (dele, Pierre Emmanuel) tinha eu decorado uns versos em tempos idos: “Toute la nuit dans sa gorge / il mourût à midi / et sa dernière parole / fût un soleil inouï”.

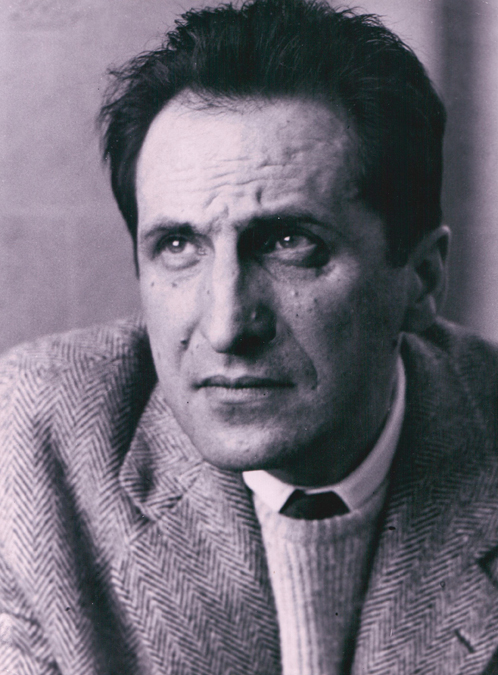

Pierre Emmanuel dirigia então o Congrès pour la Liberté de la Culture, organismo fundado em 1950 por Raymond Aron, Arthur Koestler, Salvador de Madariaga, André Malraux, Jacques Maritain, Bertrand Russell, Robert Oppenheimer, Denis de Rougemont, etc. Era uma organização subsidiada por várias fundações americanas e que apoiava revistas bem conhecidas como a inglesa Encounter e a francesa Preuves.

Pierre Emmanuel

1957, photo Henry Grosssman

Em 1960, após dez anos em que o Congrès irradiou sobretudo nos países chamados socialistas, Pierre Emmanuel pensou na Península Ibérica e nos países que, nela, não gemiam sob o comunismo, mas atabafavam com o franquismo e com o salazarismo. Primeiro criou um comité espanhol, depois, quando conheceu o António Alçada, pensou num comité português.

Em Dezembro de 1965, na presença de Roselyne Chenu, assistente de Pierre Emmanuel e particularmente encarregada dos povos ibéricos, teve lugar a primeira reunião do Comité Português, que adaptou o púdico nome de Comissão para as Relações Culturais Europeias. Dez membros: Adérito Sedas Nunes, António Alçada Baptista, João Pedro Miller Guerra, João Salgueiro, Joel Serrão, José-Augusto França, José Cardoso Pires, José Ribeiro dos Santos, Luís Filipe Lindley Cintra e Mário Murteira. Estavam representados quase todo o espectro político e quase todas as áreas do saber, com um leve favoritismo para as ditas ciências humanas (sociologia, economia, história) o que à época dava seriedade.

Tudo acabou (em Dezembro de 65) com um festivo jantar em casa da Zézinha e do António, onde conheci melhor Roselyne Chenu. Ela tinha 33 anos (“l’âge du Christ”) olhos muito azuis e cabelo louro cortado à Jean Seberg. É a imagem que ainda tenho diante dos olhos.

Passou meia dúzia de meses. O Comité reunia mensalmente mas tardava a passar das palavras aos actos. Começou a ser voz corrente que fazia ali falta um “profissional”. Eu, chefe de redacção de “O TEMPO E O MODO” e sem muita vontade de continuar a investigar pedagogia após a morte do Prof. Delfim Santos em 1966, estava à mão de semear. Juntava o útil ao agradável, trabalhando sob o mesmo teto (Av. 5 de Outubro, lá mesmo ao fim, em frente donde era a Feira Popular) para O Tempo e o Modo e para o Congrès.

Faltava-me a bênção de Pierre Emanuel. Surgiu em Setembro de 1966, quando o Congrès organizou em Aix-en-Provence um encontro entre membros do comité espanhol e do comité português, ou gente próxima. O tema era subtil: “Pensamento renovador e sociedades estagnadas”. De Portugal, além de mim, foram o António Alçada, o Nuno Bragança, o Cardoso Pires, o Lindley Cintra e o Mário Murteira.

Na minha comunicação citei, de Bernanos, uma frase que já citei mais de 66 vezes na minha vida: “Il faut témoigner pour ce qui dure contre ce qui fait semblant de durer”. O Pierre Emamnuel gostou muito e convidou-me. Pedi três meses para arrumar as gavetas da Gulbenkian e prometi que em Dezembro lá estaria (lá era um magnifico e espaçoso andar do Boulevard Haussmann) para tomar posse e ser introduzido por Roselyne Chenu aos meus deveres de secretário executivo de um Comité. Lá estive e de lá segui para Madrid, para juntar à aula teórica uma aula prática com o meu colega espanhol, Pablo Marti Zaro.

Depois, o Congrès mobilou-me um gabinete na 5 de Outubro (castanho muito claro, cores do Duarte Nuno Simões) pagou-me um ordenado de seis contos mensais (o Prof. Cavaco deve saber quanto seria hoje, mas não havia nem 13º nem 14º mês) e transformou-me no 11º membro da Comissão.

Para esta, entraram ainda, entre 67 e 72, João de Freitas Branco, José Palla e Carmo, Pe. Manuel Antunes S. J, Maria de Lourdes Belchior, Nuno Bragança, Nuno Teotónio Pereira e Rui Grácio. Chegámos a ser 18.

Em 1970, quando saí de O Tempo e o Modo, mudámos da Av. 5 de Outubro para a António Maria Cardoso, para o Centro Nacional de Cultura. Aí tive casa e pucarinho quatro anos e picos. Veio o 25 de Abril, a nossa luta não continuava. Foi cada um para as suas casas. Eu trouxe para a minha todo o arquivo do Congrès, que nela jazeu (num sótão húmido) vinte e dois anos. Em 1997, propus a Mário Soares e à sua Fundação receberem esses arquivos e os de O Tempo e o Modo. Apesar do péssimo estado de conservação, Mário Soares aceitou.

3 – Acabo aqui o flash-back. No regresso ao presente (presente do ano passado) eu respondi à ressuscitada Roselyne Chenu que não tinha nada, que me deserdara em vida, como dizia a minha Avó, a favor da Fundação Mário Soares.

Mas palavras não foram escritas, entrou-me pela porta dentro o Nicolau Andresen Leitão (que eu não conhecia) a contar que o Centro Nacional de Cultura também andava à busca de origens, no ano do seu 60º aniversário. E estava intrigado com os anos 70-74, que se sucediam às direcções de Sophia e de Francisco Sousa Tavares e antecediam a de Helena Vaz da Silva. Resultado: tinham-no encarregado de estudar o Congrès e o Congrès em Portugal. Já tinha andado pela Fundação Soares a vasculhar os “meus” arquivos. Queria saber mais coisas. E queria dedicar um dia de 2005 a discutir com os sobrevivente do Congresso (de 18, restamos só 7) e com os beneficiários do Congresso o que fora essa história toda.

Escrevi logo a Roselyne a dar-lhe as boas novas. Depois, eles entenderam-se entre eles. Roselyne Chenu foi justamente convidada a voltar a Portugal. A 21 de Junho, na Fundação Luso Americana, falaram Guilherme Oliveira Martins, em nome do Centro, Roselyne Chenu, eu e Nicolau Andresen Leitão. Dos antigos membros depuseram António Alçada Baptista, João Salgueiro, Mário Murteira e Nuno Teotónio Pereira. Dos antigos contemplados José Medeiros Ferreira, José Pacheco Pereira e Manuel de Lucena.

Foi um dia cheio de fantasmas e com o meu fantasma de cabeceira.

4 – Durante oito anos, dúzia e meia de portugueses ajudaram revistas e cooperativas, associações de estudantes e estudantes desassociados, investigadores dispersos pelo exílio ou pela clandestinidade, grupos de teatro e uma antologia musical (sim, o primeiro disco da antologia de Lopes Graça e Giacometti foi subsidiado por nós), gentes das mais diversas famílias politicas, a sentirem-se um pouco mais livres e a terem oportunidade de ser mais cultos.

Houve muitas peripécias (delas falarei em próxima crónica) mas não houve nem zangas nem rupturas. Nem entre nós, nem com quem velava e zelava por nós e, num plano discreto, como assistente de Pierre Emmanuel, nos deu os meios e a força de poder ajudar um bocadinho.

A pouco e pouco, recuperei a memória e lembrei-me que foi graças ao Congresso, num Encontro organizado em Senanque, numa bela abadia românica, que, conversando com poetas búlgaros e escritores romenos, eu percebi a diferença entre um “sonho mau” (o sonho que então se sonhava em Portugal) e um “pesadelo” (o que então se vivia no leste europeu). Percebi a diferença entre viver sob um regime autoritário ou sob um regime totalitário.

Um dia escrevi a Roselyne Chenu – foi ela quem agora mo lembrou – que se algum dia duvidasse do sentido da vida dela, pensasse no que fez por Portugal. No dia 21, o Presidente da República de Portugal conferiu-lhe o grau de Comendadora da Ordem da Liberdade.

Demorou 40 anos. Mas o passado não perdoa e renasce quando menos se espera. Por muitos motivos, nunca esquecerei o 21 de Junho de 2005.

CULTURA E LIBERADE (II)

1 – A propósito de um colóquio comemorativo, recordei na última crónica (PÚBLICO, 26 de Junho de 2005) a história da “filial” portuguesa do Congrès pour la Liberté de la Culture, que começou a agir nos escritórios da então Moraes Editora, há quase 40 anos, em Dezembro de 1965.

Contei como me achei metido nessa história e como, um ano depois da fundação, fui investido como 11º membro da agremiação e secretário executivo dela.

Em Dezembro de 1966, começaram as minhas frequentes visitas a Paris. O hotel era sempre o mesmo e chamava-se (chama-se?) du Levant, numa pequena paralela do Boulevard Saint Michel – a Rue de la Harpe - que há quarenta anos (muito antes da recuperação do “quartier”) tresandava a hotéis de duas estrelas e restaurantes de uma, apoiados no gótico apastichado da Igreja de Saint-Sèverin (mas com magnífica reputação litúrgica) e na escancarada abertura da livraria “La Joie de Lire”, lugar de culto para o esquerdismo mais extremo (que levou à falência o proprietário, tomando demasiado à letra o célebre slogan “la propriété est un vol”).

De manhã e de tarde, ia para o tal andar do Boulevard Haussmann (recorram à crónica anterior) trabalhar com Roselyne Chenu. À noite, não as tinha que chegassem para os muitos jantares dos muitos amigos exilados em Paris, ou gozando de bolsas do “bom pai arménio”, como um dia lhe chamou João César Monteiro.

De manhã e de tarde retemperava a cultura em banhos de liberdade. À noite, iniciava-me nas ruelas da clandestinidade, política e outras. E como eu já tinha esta bendita mania cinéfila, esgueirava-me quando podia para os últimos Godard, os últimos Buñuel, os últimos Bergman e os últimos Fuller, incorrendo em iras lusitanas por trocar companhia de exilados valentes pela do burro de Bresson (Au Hasard Balthazar) como juro que aconteceu.

2 – Estava eu muito aconchegado a preparar O Tempo e o Modo de 67 e o lançamento de actividades do Comité Português (abertura de delegações no Porto e em Coimbra, apoios para futuros génios nos primeiros passos na escada da glória, preparação de um número especial sobre O Tempo e o Modo de Espanha e outras mais coisas que não recordo) chegou a terrível notícia. Uma revista americana (de esquerda independente) anunciara que entre os financiadores do Congrès pour la Liberté de la Culture se encontravam duas fundações que canalizavam dinheiro da CIA. Hoje, a CIA já não faz muita impressão a ninguém, ou, vá lá, faz a mesma impressão que qualquer poderosíssimo serviço secreto. Mas em 1966 – ano II da era Johnson, com a Guerra do Vietname em apogeu, os embargos na América Latina – dizer CIA junto de alguém de esquerda – e, uns mais, outros menos, todos os éramos no comité português do Comité – era propor a representação do Marat-Sade (peça dessa altura) num convento de doroteias. Todos sentimos as nossas honras manchadas, alguns com choros e ranger de dentes, outros recordando mais cinicamente que o dinheiro não tem cor.

Pierre Emmanuel chamou-me a Paris. Oito anos antes, Agustina Bessa Luís descrevera-o bem na Embaixada a Calígula, ela que foi a primeira portuguesa a participar numa actividade do Congrès, ainda nós Congrès não sabíamos o que fosse, e representou Portugal num famoso encontro em Lourmarin, na Provença. Escreveu ela dele: “a sua vivacidade ressurge todas as manhãs, como uma fénix, e ele mostra-se sempre mais cordial e esperançado nas primeiras horas do dia; depois decai, esmorece, demite-se lentamente e o seu rosto triste de poeta ganha ascendente sobre o espírito entusiasta e sensual”. Se isto era em 1959 e em dias de júbilo, oito anos depois, já dobrada a cinquentena, o esmorecimento e o abatimento eram muito mais pronunciados. Pior só o vi, quando meses depois ele veio jantar a minha casa de Sintra, num desses jantares que nunca começavam antes das 10 e meia, e rugiu do maple do canto: “Cette heure de diner me rend fou!”.

Abatido, o poeta comunicou-me a mim e ao meu colega espanhol que o Congrès se auto-dissolvera. Dois elementos do pessoal – os únicos que sabiam da história da CIA – foram despedidos. Mas ele – a tal imagem da fénix – não desistia. Ia procurar novos financiamentos. Bem depressa nos procuraria.

E foi depressa. Se a dissolução parisiense se deu nos idos de Março (o tempo de me deixar passar a Páscoa em Luvaina e conhecer a Maria Belo) em Maio Pierre Emmanuel batia-nos à porta. Em vez do Congrès, nasceria a Association Internationale pour la Liberte de la Culture. Exclusiva financiadora: a Fundação Ford. Um comité director, presidido pelo célebre historiador Allan Bullock, e uma direcção executiva dirigida pelo americano Shepard Stone e com Pierre Emmanuel nas mesmas funções executivas. Mais: Pierre Emmanuel convidou Lindley Cintra para membro do Comité Director, o que dava a um português lugar máximo na hierarquia da nova orgânica.

Este passo de magia acalmou toda a gente. Mesmo os mais exasperados recuperaram confiança. Fora-se a CIA, vinha a Ford. Da Comissão portuguesa ninguém saiu e entraram mais sete nos anos seguintes.

Mas o ambiente toldou-se de novo um pouco, num jantar de despedida no Grémio Literário e em que, além de vários membros do Comité Português, me recordo das presenças de Mário Soares e de Raul Rego.

Alguém comparou fascismo e comunismo.

Nessa altura, em Portugal, comparações dessas não se faziam em jantares de esquerda. Mas Pierre Emamnuel foi mais longe. Portugal era uma ditadura, mas também era verdade que estavam ali dez portugueses (ou mais) em lugar público a dissertar livremente sobre os malefícios do regime. Contou então – nunca o esqueci – o seu encontro em Moscovo com Nadejda Mandelstam, a viúva de Osip, o genial poeta russo morto em 1938. Ainda não tinham sido publicadas no ocidente as memórias dela e portanto ouvimos, pela primeira vez, naquela noite, contar a história da mulher que decorou a poesia do marido para a poder transmitir. Ainda me lembro de ter objectado que, por maiores que fossem os crimes do comunismo, o eram em nome de amanhãs igualitários, de ideias puras, o que não sucedia no fascismo e aparentados. Pierre Emmanuel respondeu-me: “Hitler também prometeu para daqui a mil anos uma raça de homens perfeitos”.

No final da noite, alguns arrumavam o caso dizendo que o homem (antigo resistente) era bem reaccionário. Outros estavam mais inquietos.

3- A nova Associação tomou forma jurídica em Julho de 1967 e de novo eu fui até Paris.

Dessa vez, não ia só para assistir a uma génese. Alguns contactos de amigos próximos com o PC português, conduziram-me a uma entrevista tão arriscada quanto ambicionada: encontrar-me pessoalmente com Álvaro Cunhal.

Levava uma carta. Tanto a disfarcei e escondi que, na tarde do encontro, não a consegui encontrar no meu quarto do Hotel du Levant. Já a desfazer-me em suores frios (convencido que alguém ma roubara) meti-me debaixo da cama à procura e, para ver melhor, acendi um fósforo. Quando ia desistir, senti um calor enorme. A chama pegara-se aos lençóis e só fui a tempo de os atirar pela janela fora, que felizmente dava para um saguão. Inventei que adormecera a fumar e paguei por bom preço lençóis de muito mau pano.

À hora combinada, tentando disfarçar o nervosismo, encontrei-me com o guia. Percebeu a perca. “Quando se vem de Portugal, todo o cuidado é pouco”. Depois meteu-me num carro de estores corridos, ou vidros fumados, ou seja o que for, que nada me deixava ver de lá para fora. Ainda hoje, sou incapaz de dizer em que zona de Paris, ou muito menos em que rua, Cunhal se albergava. Lembro-me, sim, da fria sala, com móveis de casa de comarca, em que me recebeu e da conversa que tivemos. Mas não houve amor à primeira vista. Nem à segunda, quando, como já contei uma vez, passei, com ele e com outros, três dias algures numa mansão de Borgonha, no ano seguinte, ano de Praga e ano de Maio.

4- Fosse pelo fogo, fosse pela corrida de carro, fosse pelo gelo do senhor, ficou-me estranha impressão desse dia de 67 em Paris. E dei comigo a pensar que, enquanto se fazia todo aquele barulho por uma eventual mãozinha de dólares no saco de uma Associação que lutava, em Portugal como na Hungria, em Espanha como na Checoslováquia, pela cultura e pela liberdade, dezenas (ou centenas) de intelectuais ilustres participavam em congressos, reuniões ou conferências a que os fundos do KGB eram tudo menos alheios.

Em Portugal, a nossa acção, entre 65 e 74, beneficiou Lopes Graça, Giacometti, ou Armando de Castro, e nunca ninguém veio de Paris deter-nos a mão que apoiava intelectuais comunistas. Em 68, apoiámos “extremistas” como Pacheco Pereira ou Manuel de Lucena e até Jaime Gama e Alfredo Barroso receberam uma pequena soma para preparar uma manifestação contra a guerra no Vietname, em frente à embaixada americana. Ou seja, fomos livres para fazer o que quisemos fazer, ou o que a maioria do Comité Português achou que se devia fazer.

Mas, antes e depois do 25 de Abril, ouvi rosnar ou vieram dizer-me que havia quem rosnasse que eu era um homem da CIA. Não teve quaisquer consequências e, se tive a fama, nunca tive o proveito. Mas se Portugal se tivesse juntado em 1975 ao bloco das democracias populares, eu teria só rido quando me viessem perguntar pela história da CIA? Por muito menos do que isso, milhares ou milhões acabaram na Sibéria.

Que me teria adiantado jurar que acreditava combater pela liberdade e pela cultura? Com papas e bolos…

Nem liberdade nem cultura foram, alguma vez, valores prezados pela vanguarda do proletariado, ou pelos seus supostos representantes.

João Bénard da Costa